ホーム > コンクリートについて > 月刊コンクリート技術 > 2025年2月号

コンクリートの養生とは,「コンクリートの強度,耐久性,ひび割れ抵抗性,水密性,鋼材を保護する性能などの所要の品質を確保するため,打込み後の一定期間を硬化に必要な適切な温度および十分な湿度に保ちかつ有害な作用の影響を受けないように保護する作業」と,2023年制定のコンクリート標準示方書[施工編]1)では定義されています。コンクリートの養生は,品質に影響を及ぼすことが多く報告されています。そこで,我が国のコンクリート養生に対する考え方の変遷,養生が品質に及ぼす影響の研究,およびさまざまな養生工法について紹介します。

●我が国のコンクリート養生に対する考え方の変遷

●コンクリートの養生と品質の関係性について

●コンクリートの養生工法

●コンクリートの養生技術に関するまとめ

※本記事に記載の情報は記事公開時点のものです。適宜,最新情報をご確認ください。

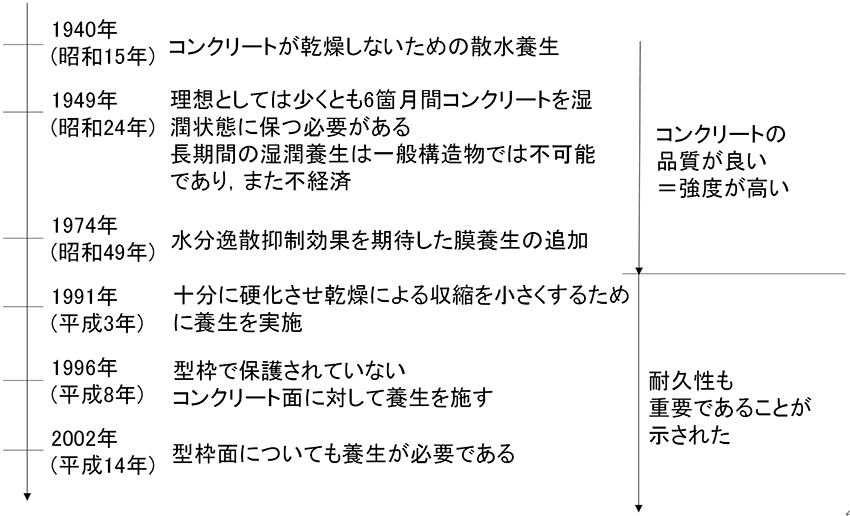

我が国のコンクリート養生に対する考え方の変遷を,土木学会のコンクリート標準示方書を基に紹介します。

昭和15年(1940年)の鉄筋コンクリート標準示方書の解説では,「コンクリート養生作業の中で,普通の場合には,コンクリートが過早に乾燥しない様に,硬化中に十分の湿気を与えることが最も大切である」と明記されています2)。また、養生方法として,筵,布,砂等で覆い,散水すること,せき板が乾燥する恐れのある場合にはせき板にも散水することが記されています。

昭和24年(1949年)3)のコンクリート標準示方書の解説では,「水和作用の点から考えると,理想としては,少くとも6箇月間コンクリートを湿潤状態に保つ必要がある」とされ,現在では考えられないような長期間の養生が「理想」として示されています。当時は養生による水分保持がコンクリートの水和反応に与える影響が大きく,湿潤状態に保つことを重要視していたと考えられます。しかし,このような長時間の湿潤養生は,一般の構造物では不可能であり,不経済であることも同時に記載されています。

昭和49年(1974年)4)のコンクリート標準示方書では,養生方法として初めて膜養生の記述が追加されました。この膜養生は,コンクリートの表面に膜を生成するような養生材を散布し,水の蒸発を防ぐ養生方法であり,つまり水分逸散抑制効果を期待した養生方法と言えます。

昭和61年(1986年)5)のコンクリート標準示方書までは,コンクリートの品質は強度が高いこと,とされており,養生は強度増進のためと記載されていました。しかし,平成3年(1991年)6)のコンクリート標準示方書には,「コンクリートの強度,耐久性,水密性等の品質を高めるには,できるだけ長く湿潤状態を保つことがよい。これは,コンクリートを十分に硬化させることと,硬化中の乾燥による収縮をできるだけ小さくするためである。」と改訂されました。現在の示方書に記載されているように,コンクリートの「耐久性」が品質上重要な項目となったことがわかります。

平成8年(1996年)7)のコンクリート標準示方書には,「型枠で保護されていないすべてのコンクリート面に対して養生を施す」との記載があります。平成8年(1996年)制定までの養生は,型枠面以外のコンクリートを対象でしたが,2002年(平成14年)8)の改訂以降には脱型後の型枠面のコンクリートの養生も対象としています。2002年(平成14年)の改訂以降に脱型後の型枠面も養生の対象となった要因としては,工期短縮のための型枠転用に伴う早期脱型をする場合,コンクリートの耐久性および水密性が重要視され始めたことが要因であると考えられます。

2012年(平成24年)9)の改訂では,せき板存置などによる「水分の逸散を抑制する養生」がせき板を取り外した際に湿潤状態になっている場合は,吸水養生と同様の効果が得られると記載されています。

図-1 養生に関するコンクリート標準示方書の動き |

コンクリートの養生が,コンクリートの品質に及ぼす影響は多く報告されています。そこで,養生がコンクリートの圧縮強度,および耐久性に及ぼす影響について報告されている研究を紹介します。

(1)養生がコンクリートの圧縮強度に及ぼす影響について

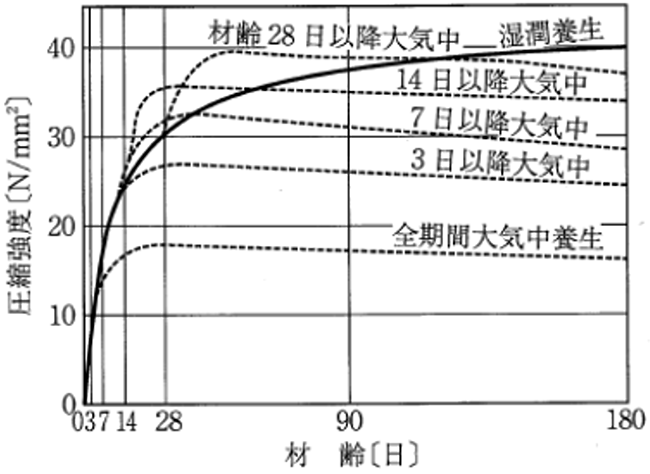

コンクリートの圧縮強度は,コンクリート中のセメント水和物の生成量により決定するため,水を加える養生を施すことにより圧縮強度が増加します。例えば,小林ら10)は,図-2に示すように,大気中と湿潤養生したコンクリートの圧縮強度を比較した結果を報告しています。図-2より,大気中よりも湿潤養生を実施した方が圧縮強度は高くなります。また,湿潤養生経過に伴い圧縮強度も増加しています。つまり,湿潤養生を長く実施することで,セメントの水和反応が進行し圧縮強度が高くなることがわかります。

図-2 湿潤養生と大気中とのコンクリートの圧縮強度の比較10) |

(2)養生がコンクリートの耐久性に及ぼす影響について

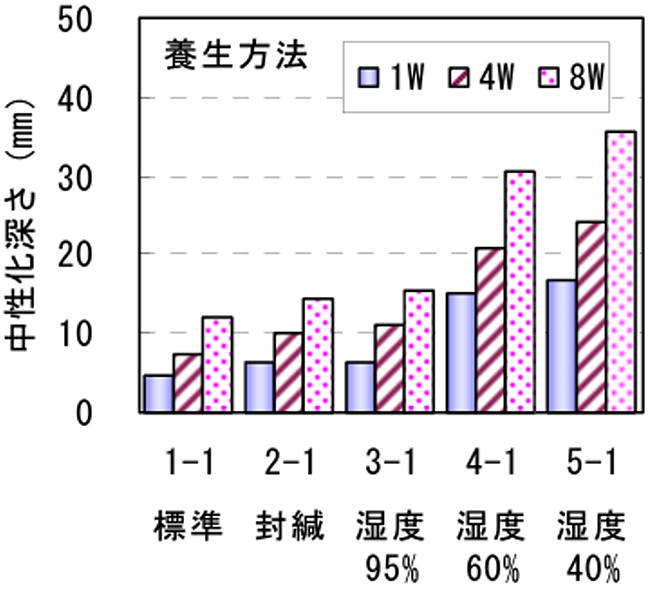

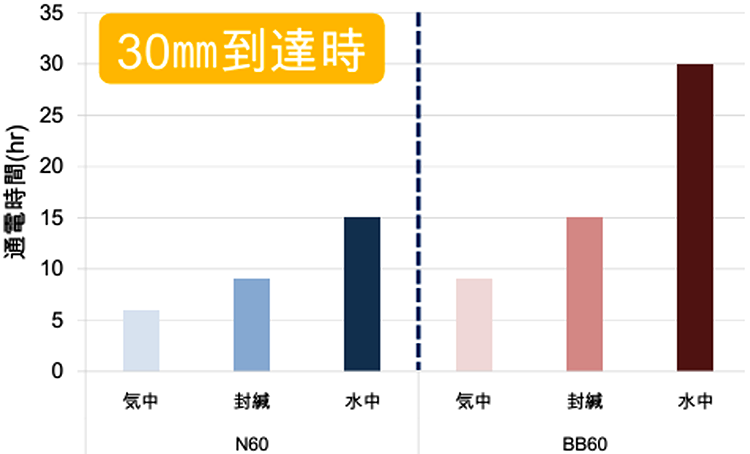

コンクリートの養生が,中性化および塩害に対する抵抗性に及ぼす影響に関しても多くの研究が報告されています。例えば,養生が中性化に対する抵抗性に及ぼす影響については,図-3に示すように水中養生28日(図-3中の標準養生)よりも湿度40%の方が,中性化深さは増加していることが報告されています。また,遮塩性に及ぼす影響に関しても中性化に対する抵抗性と同様に多くの研究が報告されています。例えば,図-4(図中のN60は普通ポルトランドセメントを使用した水セメント比60%のコンクリート,BB60は高炉セメントB種を使用した水セメント比60%のコンクリートを示す)は普通に示すように,非定常状態の電気泳動試験を用いて塩化物イオンが30mmに浸透するまでの通電時間と各種養生条件の関係が報告されています。セメント種類に関わらず,乾燥養生よりも水中養生の方が通電時間は長い結果となっています。つまり,水中養生の方が乾燥よりも遮塩性が高いことがわかります。以上のように,給水,湿潤,水中などの水を用いて養生することでコンクリートの品質が向上することが,多くの研究者により報告されています。

図-3 養生条件が中性化深さに及ぼす影響11) |

図-4 非定常状態の電気泳動試験を用いた塩化物イオン浸透深さ30mm到達までの通電時間12) |

構造物の養生は,型枠面の乾燥を防ぐ養生が実施されることが多いです。そこで,型枠面に対して保水,湿潤,給水等の養生が実施可能な養生工法について,いくつか紹介します。

(1)浸水養生工法

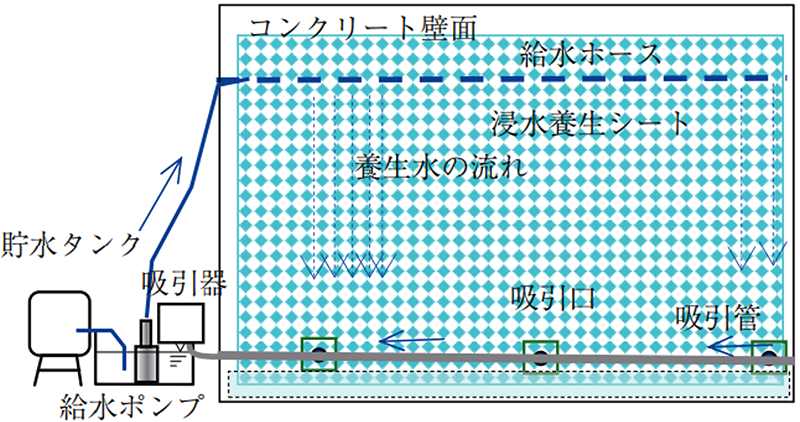

浸水養生工法13)は,型枠を取り外したコンクリート面を浸水養生シートで覆い,コンクリート面と浸水養生シートの隙間に養生水を流下させることで,コンクリート全面に水膜を形成するという養生工法です。従来困難とされていた型枠取り外し後の,コンクリートの鉛直面や傾斜面の給水養生が可能となった工法です。

浸水養生工法の実施手順としては,図-5に示すように,コンクリート壁面の端付近に養生水の給水管を吊り下げます。次に,型枠を取り外したコンクリート表面に,不織布と気泡緩衝シートからなる浸水養生シートを吊り下げます。吸引装置を稼働させ,養生シート内を負圧にします。このように,給水管から養生水を供給し養生する方法が,浸水養生工法です。

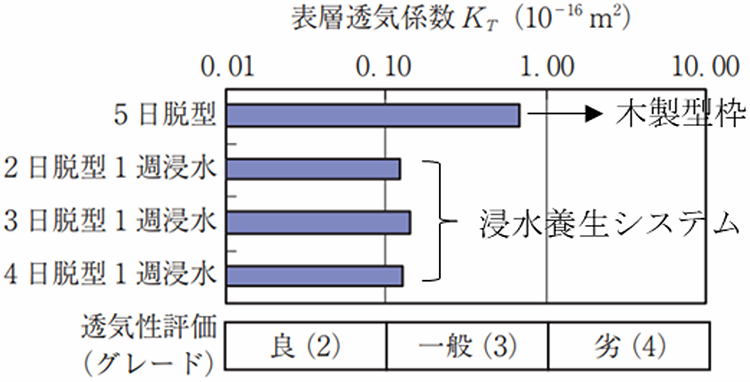

浸水養生工法を適用した際の品質向上効果として,厚さ0.3m,高さ1.2m,長さ7.2mの壁上試験体の表層透気係数を測定した結果が図-6のように報告されています。図-6より,木製型枠存置5日(図-6中の5日脱型)よりも,浸水養生工法を適用した試験体の方が透気係数は小さい結果となっています。つまり,浸水養生工法を適用することで表層の品質が向上することが確認できます。

図-6 浸水養生システムの表層透気係数測定結果13) |

図-5 浸水養生システムの構成13) |

(3)高撥水性シール工法

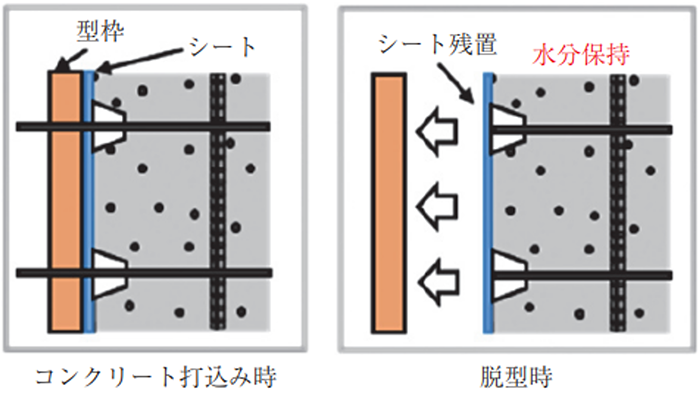

高撥水性シール工法(美(うつくし)シール工法)14)は,表層部の見栄えが良好なコンクリートは品質と耐久性の高いコンクリートであるというコンセプトにより開発された工法です。この工法は,予め型枠の内面にシートを貼付し,図-7に示すようにコンクリートを打込み,型枠取り外し後はコンクリート表面にシートを残置させることで,水分逸散を防止できる工法です。特徴としては,シートの撥水効果により表層が改質する点,およびシートをコンクリートに残置することで一度も乾燥を受けることなく長時間の水分逸散を防止し確実な湿潤養生ができる点です。この工法を適用した際のコンクリートの方が通常の養生を施したコンクリートよりも,ビッカース硬さの向上,中性化に対する抵抗性と遮塩性の改善,および乾燥収縮ひずみの低減が報告されています。

図-7 高撥水性シール工法の概念図14) |

(4)排水・湿潤連続養生

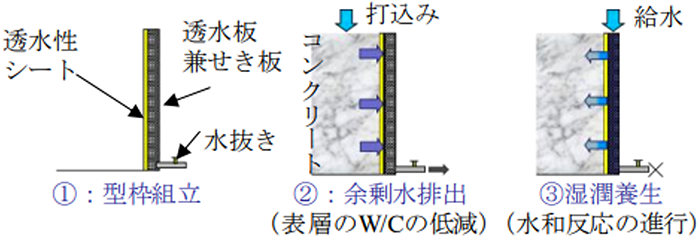

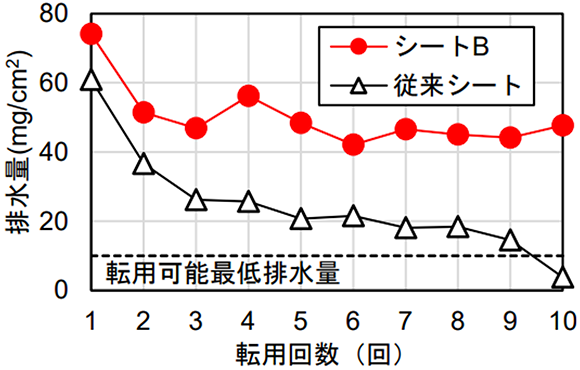

排水・湿潤連続養生は,排水および養生水を給水することができる透水型枠を製作し,透水型枠にコンクリートを打込み,硬化後に透水型枠内に給水することで,脱型せずに湿潤養生が実施可能な工法15)です。この工法で使用する透水型枠は,図-8に示すように,織布と不織布を組み合わせた透水性シートを,養生水が給水できる樹脂製の透水板に貼り付け,これをせき板とする型枠です。この工法の特徴としては,図-9(図中凡例のシートBおよび従来シート共に,排水・湿潤連続養生用の透水型枠を用いた際の養生水排水量を示す)に示すように,コンクリート打込み時の排水量を測定した結果より,透水型枠は10回まで転用が可能であることが挙げられます。排水・湿潤連続養生の表層の品質と耐久性の向上に関しては,透気係数の低減および中性化に対する抵抗性の改善が報告されています。

図-8 排水・湿潤連続養生の概念図15) |

図-9 透水型枠転用時の排水量測定結果15) |

コンクリートの養生は,強度や耐久性を発現させるため,重要な作業です。コンクリート構造物の水の逸散を防ぎ,表層品質が向上することで強度も耐久性も向上します。土木分野のコンクリート構造物の養生の方法は,多く紹介されています。施工に要する工程やコストを考慮し,適切な養生技術を選択しコンクリートの表層品質を向上させていくことが大切と考えます。